地域社会のカーボンニュートラル

実現に向けた行動変容への挑戦

─株式会社 中国銀行─

概要

- 株式会社中国銀行は、グループ全体として、地域やお客さまの社会課題・環境課題の解決のため、現中期経営計画のKPI(重要業績評価指標)として「サステナブルファイナンス累計実行額」および「CO2排出量削減」を掲げている。地域全体のカーボンニュートラルの達成およびKPIの達成に向けた以下の取組をはじめ、取引先とのエンゲージメントの向上、地域内外のステークホルダーと連携強化を図りながら、取組の一層の推進を図っている。

- CO2排出量削減

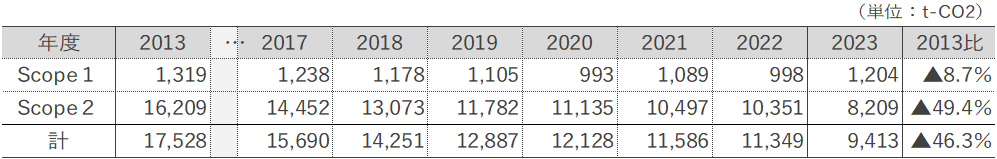

- ◇中期目標(2026年度目標) Scope1,2の2013年度対比削減率72%減

- ◇長期目標(2030年度目標) Scope1,2のネットゼロ

- 具体的な施策として、省エネ設備導入によるエネルギー使用量の削減、再生可能エネルギーの購入や太陽光発電の導入、EV車(電気自動車)導入によるクリーンエネルギーへの切り替えにより、CO2排出量削減に取組んでいる。

- サステナブルファイナンス

- ◇中期目標(2026年度目標) 累計実行額 1.5兆円

- ◇長期目標(2030年度目標) 累計実行額 3兆円(うち、環境系目標2兆円)

※対象となる投融資…社会分野(医療・介護・保育ほか)・環境分野(太陽光・風力・EVほか)のファイナンスに加え、地方創生やSDGs/ESGの取組支援を含む2020年度からの実行額

- エンゲージメント活動

地域の脱炭素化やサステナビリティ向上に貢献するため、銀行が中核となりつつグループ一体となり支援できる体制を構築している。地域全体の脱炭素に対する機運を高めるため、顧客の気候変動に対する必要性理解等の普及活動を行いながら、顧客の事業フェーズに沿ったファイナンス、コンサルティングメニューによる取組実施や新規ビジネス創出まで幅広い支援を行っている。

〈普及活動〉- 企業向け:エンゲージメント向上を図るため、カーボンニュートラルをテーマとした基礎講義やビジネスカードゲーム型ワークショップ「ちゅうぎんグリーンワークショップ」を銀行独自で提供している。

- 個人・消費者向け:2024年1月より全国の銀行初となる太陽光発電によるJ-クレジット運営管理業務「ちゅうぎんカーボンクレジットクラブ」を開始。法人・個人顧客が導入した自家消費型の太陽光発電設備によるCO2削減量を中国銀行が取りまとめ、J-クレジットを創出し、その売却による収益を顧客に還元する仕組みとして顧客の脱炭素への行動変容のきっかけを目指す。

〈ソリューションメニュー例〉

- ファイナンス関連:ちゅうぎんポジティブインパクトファイナンス、ちゅうぎんサステナブルローン、SDGs私募債

- コンサルティング関連:ちゅうぎんカーボンクレジットクラブ、ちゅうぎんグリーンワークショップ、ちゅうぎんSDGsサポート、ちゅうぎんGXボード、ちゅうぎんカーボンニュートラルサポート、ちゅうぎん脱炭素コンサルティング等

- CO2排出量削減

実績

- CO2排出量削減:Scope1,2の2013年度対比削減率46.3%減

- サステナブルファイナンス:2023年度末実績 累計9,422億円(うち環境分野累計 4,188億円)

「21世紀金融行動原則」の7つの原則への対応とアピールポイント

原則(4)

-

従業員を人的資本と捉え、従来以上に人的資本投資を拡大し、専門的な知見やスキル向上を目指している。2026年度までにグループ内の脱炭素アドバイザー資格のうち、炭素会計アドバイザーの資格取得者数1,000人という野心的な目標を設定。

原則(6)

-

積極的な取組推進を図るため、サステナブルファイナンス目標を引き上げ。また、「ちゅうぎんグリーンワークショップ」等による普及活動を切り口に取引先等との脱炭素に関するエンゲージメント強化につなげている。

原則(7)

-

組織の方針や体制について、統合報告書や有価証券報告書、HP等により広くステークホルダーに適切な情報開示を実施している。

選定理由

- カーボンニュートラル達成のための各種取組を「行動変容への挑戦」として組み立て、実践している姿勢を高く評価したい。取引先の自律的な行動が開始されるように、脱炭素の必要性の理解促進等、エンゲージメント活動を深めていることが伺えた。

- 太陽光発電によるJ-クレジット運営管理業務「ちゅうぎんカーボンクレジットクラブ」は独自性があり、晴れの国 岡山として、太陽光を地域資源として有効活用している好事例である。

- サステナブルファイナンス実行額やCO2排出削減量においては、地域の脱炭素の牽引役として、更なる努力を期待する。

- 従業員を人的資本と捉え、脱炭素アドバイザーの資格取得やサステナブルファイナンスに関わる検定の受験を推奨する等、地域のカーボンニュートラル実現への本気度が伺える。

以上から、環境大臣賞に選定する。